8월 셋째주 일요법회(8/21,일)

본문

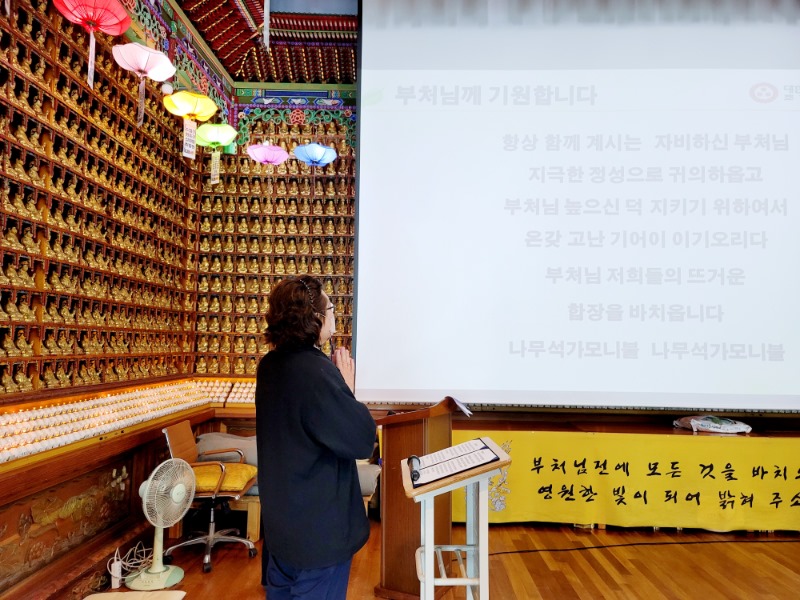

매미소리가 더욱 짙어진 한여름의 정점인 8월 중순의 아침, 셋째주 일요법회를 석두스님을 모시고 봉행하였습니다.

사부대중 모두가 부처님의 가르침을 믿고 따르겠다는 다짐의 일환으로 보현행자의 서원중 서분을 다함께 합송하고 이어서,“ 길(道)은 가는 자(行者)에게만 보인다 ”라는 주제로

석두스님께서 법문하셨습니다.

사회에 일우 거사님, 집전 청여 거사님, ppt 자인향 보살님, 발원문 낭독에 청산 거사님, 온라인 방송송출에 지승 거사님, 점심 공양 봉사에 보현구였습니다.

석두스님의 유튜브 동영상 법문 : https://youtu.be/5GIXrCUfbuc

길(道)은 가는 자(行者)에게만 보인다

봉은사 포교국장 석두스님

“내가 이제 가장 좋은 길을 여러분에게 보여드리겠습니다.

내가 인간의 여러 언어를 말하고 천사의 말까지 한다 하더라도 사랑이 없으면

나는 요란한 징과 요란한 꽹과리와 다른 것이 없습니다.

내가 하느님의 말씀을 전할 수 있더라도, 온갖 신비를 꿰뚫어 보고

모든 지식을 가졌다 하더라도, 사랑이 없으면 나는 아무것도 아닙니다.

내가 비록 모든 재산을 남에게 나누어준다 하더라도,

또 내가 남을 위하여 불 속에 뛰어든다 하더라도,

사랑이 없으면 모두 아무 소용이 없습니다.”

- 고린도전서 13장 ‘사랑’편 -

사도 바울이 쓴 ‘기독교적 사랑’은 일반적으로 우리가 표면적으로 이해하고 있는 ‘사랑’이 아닙니다. 외면적으로 타인들에게 찬탄 받을 만한 희생적인 행위도 부정합니다. 사랑에 관한 상식적이고 통념적인 이해를 뛰어넘는 즉 지식이나 알음알이로 아는 사랑이 아니라 사고는 물론 감정까지 또 직관과 감각까지 모두 총동원한 더 나아가 영감까지 포함한 사랑에 대한 전면적이면서도 새로운 ‘온몸인식’을 할 것을 요청합니다.

이 대목에서 불가의 ‘깨달음에 대한 선적(禪的)이해’와 매우 흡사함을 느낍니다. ‘아는 것’은 ‘온몸으로 체득된 것’으로 진화될 때에만 비로소 완성될 수 있다는 것과 일맥상통 합니다. ‘손가락’과 ‘달’의 비유에서 우리는 ‘달’을 쳐다보는 것에 그치는 것이 아니라 온몸으로 ‘달’로 향해 걸음을 옮기는 것이 ‘달’과 하나됨의 완전한 모습이라는 사실을 알게 됩니다.

동학에서는 이러한 태도를 ‘각비(覺非)’라고 합니다.

도연명이 ‘귀거래사(歸去來辭)’를 쓸 당시, 이제까지 일신을 영위하기 위해 평택 현령으로 봉직하며 자신의 뜻과는 다른 삶을 살았던 어제까지의 삶은 틀렸다, 잘못되었다고 결단하면서 이제부터 가장 주체적인 자기 삶을 살겠다고 결심하고 전원으로 돌아가면서 지은 노래 ‘ 귀거래사’에서 말하고 있는 ‘각금시이작비(覺今是而昨非)’

즉 ‘지금 전원으로 돌아가는 이 결단과 삶의 태도가 옳고, 어제까지의 삶은 틀렸다’ 는 잘못된 지난 어제까지의 삶을 단호히 결별하고 진정한 자기로 돌아가는 ‘지금 이 자리’에서 새롭게 거듭나는 삶의 태도를 일러 동학은 ‘각비’라고 한다.

‘벽암록’의 제일 첫 머리 제1칙은 ‘달마확연무성(達摩廓然無聖)’이다.

달마가 말하길 “휑하니 텅비어 있는데 도시 성스럽다할 것이 어디 있단 말인가?”라는 뜻이다.

양나라 무제는 ‘불심천자’라 불릴 정도로 불교를 위해 수많은 절을 짓고 또 불경을 사경하면서 스님들이 읽을 수 있도록 하는 등 엄청난 불사를 많이 했다.

하여 양무제는 스스로를 자랑하듯 달마에게 묻는다.

“나의 이러한 수많은 노력이 어떤 공덕이 있겠소?”

달마는 단호히 한마디 한다. “없다.”

그러자 양무제는 약간 화가 나 다시 묻는다.

“그렇다면 무엇이 불교의 가장 성스러운 진리란 말이오?” (聖諦第一義)

달마 왈 “휑하니 텅 비었는데 무엇을 성스럽다고 말할 수 있겠소?”

노기가 더 오른 무제가 다시 묻는다.

“그럼 지금 내 앞에서 떠드는 당신은 누구요?”

달마는 또 한마디 던진다. “모르겠소이다.” (不識)

진리에 대하여 사도 바울은 친절하게 풀어주어 우리에게 다가오고

달마대사는 아주 불친절하게 풀어주어 우리를 분발케 한다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.