4월 첫째주 일요(포살)법회(4/3,일)

본문

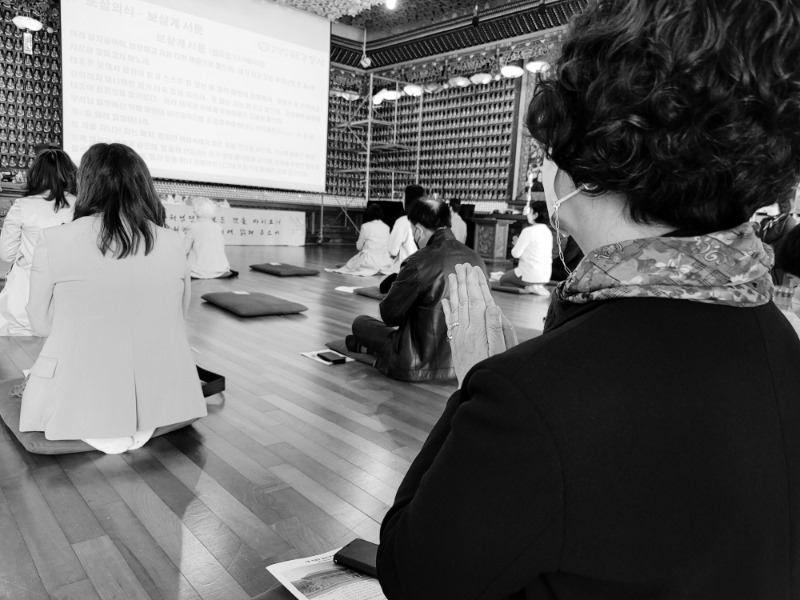

4월의 첫째 일요(포살)법회가 사중스님들을 모시고 도향거사님의 인례로 봉행되었습니다. 포살의식을 통해 자신을 돌아보고 마음을 깨끗이하는 포살의식에 이어, 벽암 지홍스님의 “고통을 극복하는 법”이라는 주제로 고통을 극복하는 방법중 하나로 염불수행에 대하여 법문을 하셨습니다.

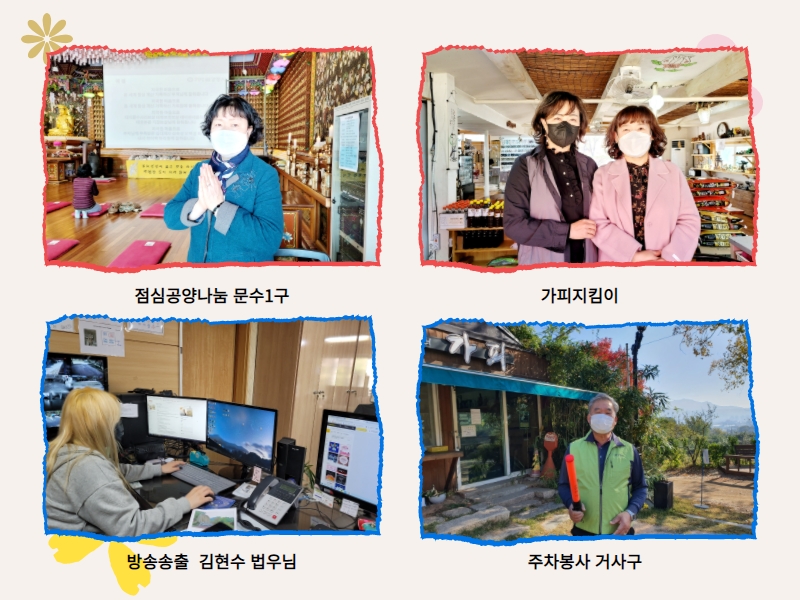

오늘 법회 사회는 진공 거사님, 집전 도향 거사님, ppt 원불성 보살님, 발원문낭독 등광심 보살님, 문수1구의 점심공양 나눔봉사였습니다. 마하반야바라밀_()_

벽암 지홍스님의 온라인 동영상 법문 : https://youtu.be/guJkmzg_ZO8

- 벽암 지홍스님과 함께하는 첫째주 일요(포살)법회 -

- 코로나19 극복을 위해 사부대중이 다함께 합송하는 보배경 -

- 몸과 마음을 깨끗이하는 포살의식 -

- 벽암 지홍스님의 법문 : 고통을 극복하는 법 -

- 간절한 마음으로 두 손 모아 기도 올립니다 -

고통을 극복하는 법

벽암 지홍스님

『나고 죽는 것은 영원하지 않으니 허망한 것이다. 이렇게 관찰하여 알 수 있다면 지혜로운 사람이다. 모든 고통에서 벗어나고자 하는 이는 오직 부지런히 도(道)를 행하라.』 -법구경 도행품-

윤회(輪廻)하는 중생의 삶은 생로병사, 사고를 벗어나지 못한다. 거기다가 인과 속에 있는 현실 삶 또한 평탄할 수만은 없다. 혹 지금 당장 만족하고 편안하다 해도 그것은 일시적이고 제한적일 수밖에 없는 것이다. 그렇다고 해서 비관하고 포기할 수 없는 것이 인생이다.

보다 나은 삶을 위해 고통의 원인(탐.진.치 삼독심)을 바르게 알고 적극적으로 극복해 나가고자 노력해야 한다. 이것이 불교 수행이다. 석가모니 부처님께서 설하신 팔만사천 법문이, 역대조사 스님들의 참선 화두 법문이 다 그 고통의 바다에서 벗어나는 방법이다. 하지만 바쁜 일상을 살아야 하는 불자들에게 있어 부처님 가르침을 깊이 사유하고 또 하루에 몇 시간씩 앉아 화두를 드는 일은 쉽지 않다. 그보다는 일정한 형식이나 문자를 필요로 하지 않은 염불이 적당하다. 그런 의미에서 어떻게 염불수행을 닦아야 하고, 그 공덕은 어떠한지에 대해 알아보고자 한다.

우리의 마음은 혼란한 세상 속에 있고 또 탐, 진, 치 삼독의 번뇌가 치성한다 해도 형체가 없는 까닭에 그 어떤 것으로도 더럽힐 수 없는 것이 마음이다. 때문에 번뇌망상을 내려놓는 순간 마음은 그대로 청정자성이고 또한 모두가 다 부처이다. 염불은 이 마음을 붙들고 형식이 아닌 부처님의 지혜와 자비로 마음을 닦는 공부이다.

하지만 처음 염불을 시작할 때는 매일 시간을 정해놓고 일정한 장소에 좌복을 깔고 앉는 등 얼마간의 형식을 갖추는 것이 좋다. 그리고 나무아미타불, 석가모니불, 관세음보살, 지장보살 등 불보살님들의 명호중에 하나를 선택해 큰소리로 외우는 것이다. 집중이 잘 안 될 경우에는 불보살님들의 원만한 상호를 관상(觀想)한다거나 불보살님의 공덕들을 마음에 그리며 관상해도 무방하다. 또한 염불이 익숙해지기까지는 잡념이 끼어들기 마련인데 그때는 재빨리 알아차리고 염불하는 마음자리로 돌아와 계속해야 한다. 그렇게 해서 염염상속, 그 마음이 끊이지 않고 염불삼매로 이어질 때까지 닦아 나가야 하는 것이다.

그렇게 지극한 마음으로 쉬지 않고 닦아나가다 보면 석가모니 부처님의 위신력이, 관세음보살님의 자비가, 지장보살님의 원력이, 나무아미타불의 극락세계가 마음 한가운데 자리잡게 된다. 그리고 그때쯤이면 가만히 있어도 저절로 염불이 나오고 고통은 사라진다.

예로부터 고성염불 십종공덕이라 했다. "졸음 쫓아 정신나고, 마귀 놀라 도망가고, 시방중생 두루 듣고, 삼악도는 휴식을 얻고, 잡된 소리 물리치고, 마음이 흩어지지 않고, 용맹정진 이루어지고, 모든 부처 기뻐하고, 삼매경지 나타나고, 극락정토 왕생하네" 그뿐 아니다. 맺혔던 응어리들이 시원스레 풀리게 되어 몸과 마음이 가벼워진다. 있던 병도 낫게 되고, 얽혔던 관계도 원만해지고. 하고자 하는 일에 집중할 수 있게 되는 등 모든 일에 걸림이 없게 된다. 하지만 무엇보다도 큰 공덕은 스스로 부처로 살고 또 지금 바로 여기서 극락을 이루는 평상심(平常心)이 된다.

여기 그 같은 평상심으로 고난과 비탄에 빠진 민중들과 함께 했던 스님이 계신다. 백제 사람으로 경남 하동에 쌍계사를 창건(840년)했던 혜소스님의 수행담이다. 스님은 밤새 염불을 외우며 삼은 짚신을 가지고 장터 들머리에 앉아 지나가는 사람들의 발을 살피고 맨발이거나 짚신이 낡아 너덜너덜해진 사람들에게 나누어 주었다. 그들이 고마워하면 도리어 스님은 수행을 게을리 하지 않도록 깨우쳐주어 고맙다고 절을 했다.

큰비나 눈이 오는 날을 빼놓고는 매일 짚신을 삼아 나누어주는 일을 계속하면서, 세속에서 민중과 함께 하는 평상심이 부처임을 확신했다. 또한 스님은 범패를 흥얼거리며 저작거리를 거닐면서 민중들의 고통에 짓눌린 신음소리와 세상을 향한 울분, 원망, 저주가 서린 악담, 신세타령, 자학을 들었다. 그리고는 범패에 가사와 사설이 없다는 점에 착안하여 민중들에게 마음껏 소리지르도록 했다. 범패를 가르치자는 것이 아니었다. 단지 범패 형식을 빌려 마음속의 온갖 감정들을 쏟아내고 녹여내어서 고통을 없애주고자 했다.

욕설이나 원망 대신 염불하고 크게 소리 지르도록 하여 정신이 맑아지고 마음이 편안해지는 것을 직접 느껴보도록 한 것이었다. 그러면서 욕설, 원망, 저주는 결국 자기자신의 정신을 병들게 하고, 업장이 되며 삶을 추악하게 만드는 어리석음이라는 것을 일깨웠다. 그렇게 한 사람의 염불이나 범패소리는 한 집안을 편안하게 했고, 또 한 가족의 소리는 동네를 평화롭게 했다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.