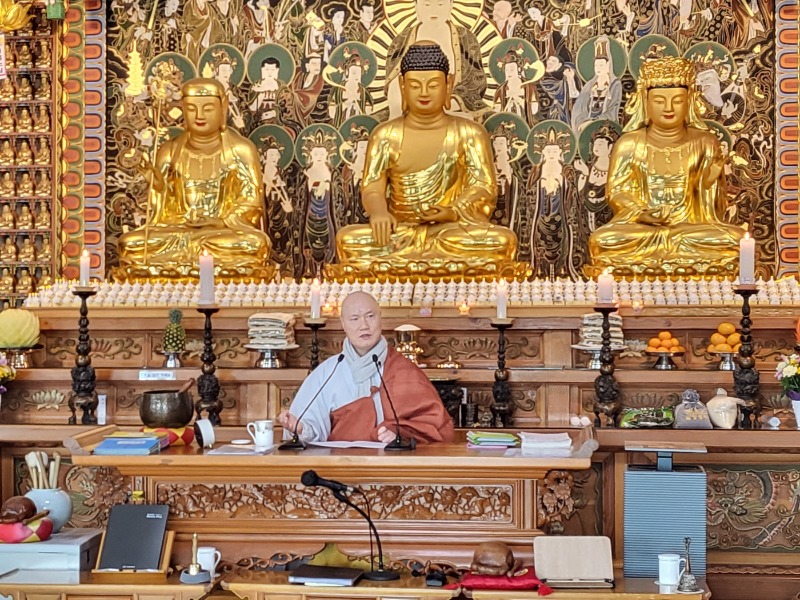

1월 둘째주 일요법회(1/12,일)

본문

1월12일(일) 둘째주 일요법회가 석두스님(총무원 기획국장)의

"나는 나이면서 당신입니다"라는 주제법문으로 여법하게 봉행되었습니다.

매월 둘째주 일요법회 법문을 이끌고 계신 석두스님의 수행법문은

마음공부에 관심있는 불자들에겐 감로수와 같은 큰 깨달음을 주고 계십니다.

" '나'라는 존재는 인식의 주체이면서 동시에 인식의 객체라고 할 수 있습니다.

본인의 입장에서 바라볼 때는 인식의 주체가 되지만,

상대편의 입장에서 보면 ‘나’는 인식의 대상인 객체이기 때문입니다.

그러므로‘나’라는 존재는 주체인 동시에 객체라 할 수 있습니다." -법회보 中-

석두스님의 법문 동영상 보기 : https://youtu.be/zOz9T6NlLFo

오늘의 법회소식.. 사진으로 함께하세요~~~~~

- 오늘 점심공양은 문수2구(명등 월산)에서 수고해 주셨습니다. _()_

나는 나이면서 당신입니다.

총무원 기획국장 석두스님

능수경멸(能隨境滅) - 주관은 객관을 따라 멸하고

경축능침(境逐能沈) - 객관은 주관을 좇아서 잠김이라.

경유능경(境由能境) - 객관은 주관을 말미암은 객관이요

능유경능(能由境能) - 주관은 객관을 말미암은 주관이라.

불교 용어에서 능(能)은‘주관’‘주체’를 말합니다. ‘객관’‘객체’는 ‘소(所)’라고 표현합니다. 그래서 보통은 주체와 객체를 합해서 ‘능소(能所)’라는 용어로 표현합니다.‘능(能)’은 인식의 주체이고,‘소(所)’는 인식의 대상이 됩니다.

나는 인식의 주체이므로‘능(能)’이 되고, 세계는 인식의 대상이므로‘소(所)’가 됩니다. 여기서‘경(境)’은‘소(所)’가 됩니다. ‘경과 소’는 여기서 같은 의미로 쓰입니다.

그러므로 우리 중생이 살고 있는 세계는 ‘능과 경’의 작용으로 인식됩니다.

‘나’라는 존재는 인식의 주체이면서 동시에 인식의 객체라고 할 수 있습니다.

본인의 입장에서 바라볼 때는 인식의 주체가 되지만, 상대편의 입장에서 보면 ‘나’는 인식의 대상인 객체이기 때문입니다. 그러므로‘나’라는 존재는 주체인 동시에 객체라 할 수 있습니다.

‘능수경멸’은 여러 가지로 해석이 가능합니다.

‘주관은 경계를 따라 멸한다’라는 표현은 본질적인 의미에서 주관과 객관은 둘로 나눌 수 있는 존재가 아니라는 뜻입니다. 주관인‘나’와 객관인‘당신’은 둘로 나눌 수 있는 것이 아닙니다.‘나’라는 존재는‘당신’이라는 대상이 있음으로 해서만이 존재할 수 있습니다.‘당신’이 없는‘나’는 존재할수 없습니다.

여기서 ‘존재할 수 없다’는 의미는 생명의 부존재를 의미하는 것이 아니라, 연기적인 존재라는 의미입니다.

‘나’가 없으며‘너’도 없고‘너’가 없으면‘나’도 없기 때문입니다.

‘우리’라는 존재는 연기적으로 상호 의존적이기 때문입니다. 독립된 존재이지만, 또한 연기적 존재이기에 이분법적인 관계로만 바라본다면, 많은 문제점이 노출될 수 있습니다.

객체의 대상으로만‘당신’을 이해한다면, 당신은 나와 돈과 명예를 다투어야만 하는 대상일 뿐입니다. 그래서 세상은 약육강식의 정글로 변할 수밖에 없게 됩니니다. 그러면 나와 당신은 정글의 무서운 세상 속에서 살아남기 위해 투쟁할 수밖에 없게 됩니다. 나라는 주관이 객관인 당신과 함께 공멸하게 되는 것입니다. 객관인 당신 또한 주관인 나와 함께 침몰하게 됩니다. 이것이 ‘능수경멸 경축능침’인 것입니다. ‘능과 경’으로 나누지 않고 연기적인 세계관으로 관점을 바꾼다면‘능경무별(能境無別)이면 능경무침(能境無沈)’이 됩니다.

화두를 공부하는 간화선에서도 결국 주체가 되는‘화두를 드는 나’와 객체인‘화두’가 하나가 될 때, 비로소 화두를 타파할 수 있다고 하는 말과 일맥 상통한다 할 수 있을 것입니다. 이 세상의 모든 존재들은 서로가 서로에게 능이면서 경이 됩니다.

화엄경에서 말하는 이(理)와 사(事)도 같은 맥락입니다.

이법계(理法界)는‘근본’‘본체’‘깨달음의 세계’‘부처의 세계’를 말합니다.

절대 평등의 세계이며 차별이 없는 정토의 세계입니다.

그에 반해 사법계(事法界)는 근본에 대한‘가지의 세계’본체에 대한‘객체의 세계’부처에 대한‘중생의 세계’입니다. 하지만 둘 또한 물리적인 힘으로 갈라놓을 수 없는 세계입니다.

이법계는 사법계에 의해서만이 인식할 수 있게 됩니다. 또한 사법계는 이법계의 이치에 의하여 구성됩니다. 둘 또한 서로 의존적인 관계이기 때문입니다. 중생은 사법계에 속에서 살아가지만 이법계의 이상적 세계를 추구합니다. 차별에서 평등으로, 죽음에서 영생으로, 미움에서 사랑으로, 하지만 사법계 속에 사는 중생들의 열망에도 불구하고 절대 평등의 이법계 사회는 단 한번도 현실 속에서 구현된 적이 없습니다. 그렇다고 좌절하거나 포기할 필요는 없습니다. 우리는 지금 주어진 인연에 따라 주체적으로 살아갈 뿐입니다.

이사무애법계(理事無礙法界) 사사무애법계(事事無礙法界)

냉혹한 현실 속에 살면서 아름다운 꿈을 잊지 말아야 하며, 현실 속에서 꿈을 꾸면서도 그 꿈에 빠져 살지 않는 냉철한 현실감을 동시에 갖고 살아가야 합니다. 그래서 이(理)와 사(事)에도 걸리지 않는 삶이 부처의 삶이 됩니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.