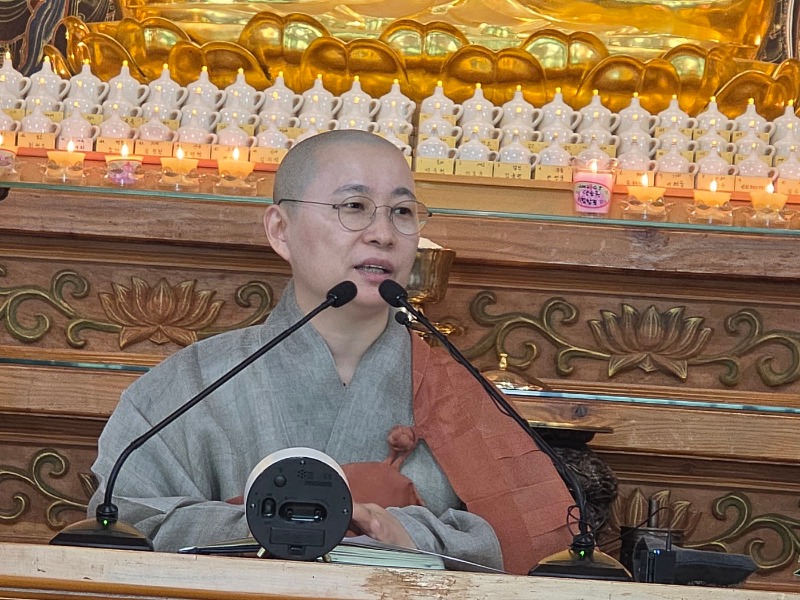

원영스님 초청법회(6/15,일)

본문

"이제서야 이해되는 금강경"의 저자 원영스님의 법문으로 6월 3째주 일요법회가

여법하게 봉행되었습니다.

부처님전 지극한 정성기울여 예불과 반야심경을 봉독합니다.

이후 보현행자의 서원 "서분"을 다함께 합송합니다.

"보현행원은 나의 영원한 생명의 노래이며,

나의 영원한 생명의 율동이며,

나의 영원한 생명의 환희이며,

나의 영원한 생명의 위덕이며, 체온이며, 광휘이며 그 세계입니다. "

_ 보현행자의 서원 서분 中

오늘 원영스님의 법문주제는 "답을 정해준 사람은 설득하기 어렵다" 금강경 이야기입니다.

원영스님의 법문동영상 보기 https://youtu.be/ZHdMIJcQQhc

바라밀합창단의 음성공양은 법당을 장엄합니다.

신도님을 대신해 오늘은 전법단 도향 김종만 거사님께서 발원문을 올립니다.

점심공양 준비는 보현구에서 수고해 주셨습니다.

법회후엔 저자사인회가 성황리에 진행되었구요. 초청법회를 맞아 법당을 가득메운 관음구 식구들은

설법전에 모여 다함께 국수공양으로 화기애애한 분위기를 연출하며 큰스님 격려말씀도

청해듣네요.. 도량이곳저곳에서 영원스님과의 사진촬영을 계속되며

하하호호 즐거운 시간들로 웃음꽃을 이어갑니다.

날마다 오늘만같아라~~~~

답을 정해둔 사람은 설득하기 어렵다.

청룡암 주지 원영스님

지렁이는 뇌가 없다고 한다. 그러나 입속에 신경세포가 있어서 혓바닥 같은 역할을 한다. 뇌가 없이 촉각과 미각만 가지고 살아간다. 해삼, 멍게, 말미잘 등도 뇌가 없다고 한다. 뇌가 없는 생물을 찾아봤더니 대부분 해양 생물들이었다.

뇌는 없지만, 몸 전체에 분산된 신경망을 가지고 있어서 놀랍게도 다양한 방식으로 생존하고 학습할 수 있다. 예를 들어, 해파리는 신경세포가 몸 전체에 균일하게 분포된 산만 신경계를 가지고 있고, 불가사리는 각 팔 끝에 눈을 가지고 있어 빛을 감지할 수 있다는 식이다.

갑자기 이런 얘기를 꺼낸 이유는 모든 생명체의 뇌는 몸의 움직임과 관계가 있지만, 수행을 하면 뇌의 기능보다는 감각기관의 촉을 더 발달시킨다는 이야기를 하기 위해서다. 참선(參禪) 수행이나 위빠사나(Vipassanā) 수행만 보아도 지속적인 반복훈련을 통해 직관을 발달시킨다는 것을 알 수 있다. 즉, 뇌의 활동이 중심이 아니라, 몸의 일부분으로 뇌를 종속시키는 훈련이기 때문이다. 머리를 자꾸 굴려봤자, 중생에겐 골치만 아파지는 격이다. 그렇다고 해서, 이런 설명을 오해해서 ‘그럼, 감각기관에만 의존해서 살아가라는 것인가?’라고 엉뚱한 생각을 일으키면 곤란하다. 다시 말하지만, 이런 이야기를 하는 이유는 다 ‘상을 내려놓자, 번뇌 망상을 버리자, 고정관념에 빠지지 말자’라는 등의 주장을 펴기 위함이다.

자, 이제 『금강경』으로 돌아가서 상을 갖지 말라는 이야기를 해보겠다. 부처님은 중생에 대하여 중생이라고 할 수도 없고, 중생이 아니라고 할 수도 없다고 했다. 즉, 중생은 어떠할 것이라는 고정관념에서 벗어나기 때문에 가능한 이야기이다. ‘중생’과 ‘중생 아님’의 이분법적 사고방식을 비판한다. 중생이라는 이름에 집착하여 중생이라고 생각하면 우리는 모두 중생이 된다는 것! 둘로 나누어 생각해 버릇하는 중생의 사유방식을 꼬집는 내용이다.

옛이야기를 하나 꺼내 보자. 선입견이 만든 불행한 사건이다. 홀로 아들 하나를 키우고 있던 한 상인 있었다. 어느 날, 아버지가 집을 비운 사이, 어린 아들이 도적에게 유괴당했다.

도적들은 떠나면서 마을을 파괴하고 불을 지른 뒤 떠났다. 아버지가 돌아와 보니, 마을은 온통 숯으로 변했고, 자신이 살던 집 근처에는 검게 탄 아이의 시신이 놓여 있었다. 그 모습을 본 상인은 그 아이가 자기 아들로 생각되었다. 그는 하염없이 울며 아들의 장례를 치렀다. 그리고 화장한 아들의 재를 주머니에 넣어 목에 걸고 다녔다.

세월이 흐른 뒤, 어린 자식은 도적들로부터 도망쳐서 집으로 돌아왔다. 집에 도착한 아들은 밤중에 집 대문을 두드리며 아버지를 불렀다. 하지만, 아버지는 동네 아이들이 자기 집 문을 두드리는 줄 알고 문을 열지 않았다. 아들은 계속해서 아버지를 부르며 문을 두드렸다. 아무리 두드려도 굳게 닫힌 대문은 열리지 않았다.

아버지는 아들이 죽었다는 생각에 빠져 누군가가 자신을 향해 ‘아버지’라 부르는 것조차 화가 나고 슬프기만 했다. 결국 아들은 집을 떠날 수밖에 없었다. 잘못된 생각에 사로잡힌 아버지는 이번에야말로 정말 아들을 잃어버리고 만 것이다.

이 얼마나 안타까운 이야기인가. 그러나 부처님이 보기엔 우리도 마찬가지다. 이 이야기에서처럼, 우리가 가진 고정관념이나 각자 가진 견해에 집착하면, 진리가 아무리 문을 두드려도 우리 스스로 진리가 안으로 들어오지 못하게 하는 것과 같다. 고정관념을 버려야 나를 옭아매는 것에서 벗어날 수 있다.

부처님은 인생을 살아가면서 흑백논리로 나누어 도출된 중생의 판단은 전부 잘못되었다는 점을 알려주셨다. 모든 현상은 그냥 자연스럽게 인연의 조합으로 만들어진다. 그런데 중생들은 자신들도 그렇게 살아가면서 거기에 더해 분별을 일으킨다. ‘좋다, 나쁘다, 예쁘다, 못생겼다, 크다, 작다, 높다, 낮다’ 등으로 나누어놓고 괴로워한다는 것이다.

간단히 정리해 보면, 이 세상 어느 것도 실재하지 않고, 그저 상호 의존으로 형성된 것임을 밝혀낸 것이 부처님의 가르침이다. 어떤 상태나 사물의 속성을 파악하여 부처님이 내린 결론이 ‘연기(緣起)’였던 것이다. 깨달음의 눈으로는 언제 어디서든 확인할 수 있으며, 한순간도 멈추지 않고 원인과 결과가 이어지고 있음을 알 수 있다. 그렇기에 부처님은 수보리와의 대화를 통해 존재와 사물에 대한 고정관념에 매몰되지 않도록 거듭 가르침을 주신 것이다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.